有清一代,名臣辈出,陕西泾阳人徐法绩在其中可能没那么耀眼。但当我们翻开史书,重走他的人生轨迹,读懂他的每一次坚持与坚守,就会发现属于他的那束光,澄澈如冰壶秋月。

徐法绩出生于泾阳县土门徐村,清嘉庆十八年中举,四年后又中进士入了翰林,成为一名庶吉士,被授予编修一职。明清两朝的翰林院庶吉士从年轻且才华出众的进士中选择,被视为未来高级官员的储备力量,他们承担史书纂修、诰敕起草、经筵侍讲等工作,是天子近臣。明朝的张居正、严嵩、高拱,以及清朝的纪昀、王杰、曾国藩等人均为庶吉士出身。

可以说,作为一个官场新人,徐法绩的起点很高。但因家中长辈上了年纪,他请辞归乡奉养亲老,守孝服丧,一待就是十年。

道光九年,徐法绩被任命为监察御史。当时天下承平日久,外无战事,内无忧患,言官们也都无心履职,“希言时政得失”,反而时常盘算自己的资历,一心等待被提拔。徐法绩并未沾染此等颓废之气,他认为作为谏臣,应当从大处着眼、胸怀社稷,不宜以细微末节之事堵塞皇帝的视听。

当时直隶、河南等地遭遇地震灾害,徐法绩弹劾了两名赈灾不力的官员。他的勇气和魄力很快引起了道光皇帝的注意。在一次召对后,皇帝肯定了徐法绩的品德与才能,升任他为刑科给事中,命他稽查户部的银库。

户部的库丁大多很狡猾,常常隐匿国库里的钱财,而负责管理的相关部门却不过问。当时负责稽查银库的给事中、御史满汉各一名,在钱财入库时,他们收受了库丁的贿赂,便对这些隐匿行为睁一只眼闭一只眼。

道光十二年春,徐法绩因被安排担任科举考试的分校官,暂时无暇顾及户部的事情,库丁就伺机串通监察人员,图谋私吞四十余万两的库银,后被徐法绩及时发现并制止。事情败露后,“部库大狱兴……谳词多连,惟无一语及公”。

这一年的秋天,出淤泥而不染的徐法绩又被任命为礼科掌印给事中,作为主考官主持湖南的乡试。在这里,徐法绩将以一种特殊的方式认识并成就了后来名耀史册的左宗棠。

在徐法绩上任之时,二十岁出头的湖南学子左宗棠和哥哥左宗植也来到了省城长沙,参加三年一度的乡试。五年前,左宗棠应长沙府试,取得了第二名的好成绩,其才学已得到湖南许多学者的认可。对于这次乡试,他信心十足。

乡试考中的人被称为“举人”,原则上就有了选官的资格,可担任一些下级官吏,如县教谕、知县等,也可参加次年在京师举行的会试,继续考取更高的功名。

乡试的主考官和副考官均由皇帝委派,其下设若干分阅试卷的助理考官,称作“同考官”—— 一般由本省科甲出身的州县官担任。所有的试卷都必须先由各同考官“分房”阅批,优异者再推荐给主考官定夺,落荐者称为“遗卷”,也就意味着基本无缘取中了。

乡试共分三场,第一场考对儒家经典的熟悉程度和理解深度。考生若能对《四书》《五经》有深入独到的见解,并在第一场考试中以规范的八股文形式精彩呈现,会被认为具有扎实的经学功底和良好的文学素养,更有可能在众多考生中脱颖而出。如明朝的归有光,其乡试时第一场考试的文章就以深厚的经学造诣和独特的见解受到关注,尽管他在科举路上历经坎坷,但第一场考试的出色表现仍为他赢得了一定声誉。

此次乡试,左宗棠第一场考试的试卷被判为“欠通顺”,没有得到同考官的推荐,成了“遗卷”。

幸运的是,这一年适逢道光皇帝五十大寿,他要求各地做好乡试“搜遗”工作,防止人才遗漏。“搜遗”是个苦差事,且副考官乡试期间病故,徐法绩独自把几千份“遗卷”逐一过目,选出了其中六份,左宗棠为卷首。

这个结果遭到大部分同考官的激烈反对,但徐法绩顶住压力,坚持自己的判断。事实证明,徐法绩没有选错人。左宗棠在第二场考试中撰写的《选士厉兵简练俊杰专任有功》一文,就充分展现了自己的才学与见识,体现了他对国家时事的关注和经世致用的思想。

紧张的秋闱过后,主考官徐法绩回京交差,青年举人左宗棠则继续积蓄力量,等待来日一鸣惊人。

清朝对河务高度重视,康熙皇帝将治河作为与平三藩同等重要的国务大事,乾隆皇帝也曾告诫大臣“河工关系民命”。秋闱后,朝廷挑选有名望和才干的大臣到一线学习治理河务,徐法绩被派往了东河。

在东河,徐法绩白天拿着工具和守河的老兵一起干活儿,讨论河务;夜里,他在灯下铺纸研墨,把河道形态、河流流速以及疏浚方法一一记录下来,著成了一篇《东河要略》。这篇在充分走访调研的基础上写就的文章,在当时广受推崇。

晚清的腐败问题极其严重,上下打点、馈赠行贿成风,东河工所也不例外。朝廷拨下来的经费往往先进了河工和官吏的腰包,他们过惯了奢靡的生活,给来往官员馈赠的财物也十分丰厚。当这些诱惑摆在徐法绩面前时,他却摆摆手,不为所动。

东河总督常常“开导”徐法绩,“此俗例耳,拒之无以顺人情。”徐法绩也只是笑笑,不作回应。

道光十四年,徐法绩以太常少卿之职被召还朝,等待补授官职。道光皇帝在召见完徐法绩后,对他的才能十分认可。

然而,命运似乎注定要薄待这位勤勤恳恳、两袖清风的好官。在即将被朝廷委以重任之际,徐法绩突发疾病,无奈卸下所有官职,在道光十五年春回到了泾阳休养。

那时的泾阳白王山一带干旱无雨,蝗虫成灾,地里的庄稼没有收成,百姓只能以树皮草根为食。许多人家开始卖儿鬻女、逃荒要饭。见此情景,徐法绩十分痛心,他当即给地方长官写信,为受灾百姓筹集财物。心系万民者,万民必敬之,徐法绩的善行义举至今仍在当地流传。

徐法绩去世后,左宗棠的军事才能得到充分展现,他一步步走向清朝政治舞台的聚光灯下。可惜这位门生的成就,徐法绩已无缘得见。

千里马常有,而伯乐不常有。对于徐法绩当年的知遇之恩,左宗棠始终铭记于心。在徐法绩去世数十年后,左宗棠被任命为陕甘总督,率领大军在长安驻扎后,便迫不及待一路向北跨过泾河,到达土门徐村,专程拜谒恩师。

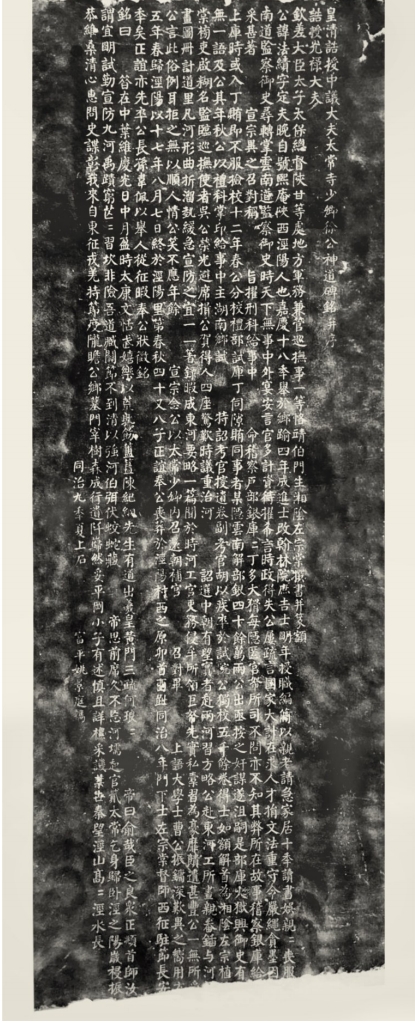

斗转星移,物是人非。到了土门徐村,左宗棠看到了一幅“墓门宰树森成行,遗阡岿然妥平冈”的景象,感慨万千,提笔用浑厚的颜体写下了一篇神道碑铭。这篇铭文也被后世拓印下来,成为书法爱好者临摹练习的范本。一同流传下来的,还有铭文中记述的徐法绩生平、政绩和两袖清风的品德。