人物档案:

王福堂,1926年出生于河北省涉县南岗村。1936年参加抗战,1946年加入中国共产党。1965年转到地方(西安)工作,先后参与筹建西北轻工业学院(今陕西科技大学)和西北纺织工学院(今西安工程大学)。曾获“八一勋章”、“人民功臣”奖章、中国人民抗日战争胜利70周年纪念章等荣誉。2022年1月26日,王福堂逝世,享年96岁。

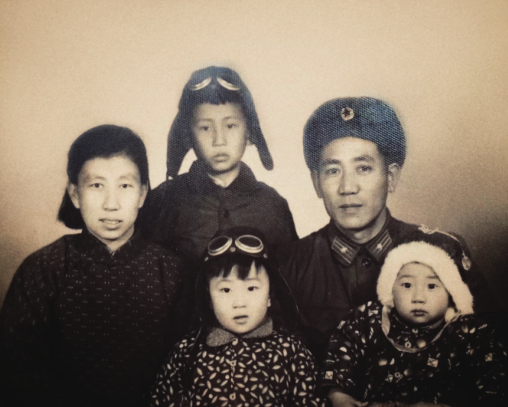

王福堂家庭合影。(受访者供图)

96载岁月,近一个世纪的风云。

“冲不上去怎么办?一定要拿下来!”王福堂的次子王长生说,这是父亲在生命最脆弱的时候,经常喊的一句话。

在生命的最后阶段,王福堂不忘自己是一名人民子弟兵,偶尔还会吹响那振奋人心的冲锋号。

今年春节前夕,王长生小心翼翼地取出一沓泛黄的信纸,逐一整理,这些信纸上的文字非同寻常,都是王福堂生前撰写的《回忆录》中的内容。

据王长生回忆,每当父亲拿起纸笔,家人便心领神会,他又沉浸在尘封已久的往事之中了。那些出现在历史书和电影里的情节,在他的笔下变得更加生动而真实。

“现在想想,几十年前我们国家是什么样的?是一个非常贫穷落后的国家,是深受‘三座大山’压迫、人民抬不起头的国家……”王福堂在《回忆录》的开头写道。

翻看着这本《回忆录》,王福堂的一生渐次呈现在我们面前。

抗日战争烽火连天,王福堂的家乡南岗村不幸成为日军重点进攻地区。村庄被战火笼罩,黑烟滚滚,房屋在熊熊烈火中轰然倒塌。他随着人群四处奔逃,看到了乡亲们在水深火热中苦苦挣扎,生活惨不忍睹。从那时起,在他幼小的身躯里,早早埋下了保家卫国的种子。

1936年,年仅10岁的王福堂,加入独立七支队投身抗战。“我在抗战的烽火硝烟中成长,目睹了太多的苦难与牺牲,也愈发坚定了为民族解放而战的决心。”

追随着《回忆录》中的文字,王长生仿佛穿越时空,回到了那个战火纷飞的年代,与父亲感同身受。“我印象最深的就是父亲成为号兵的片段。”当时,王福堂的任务就是跟在连长身边,听从指挥“发号施令”。

起床号、休息号、吃饭号、熄灯号、冲锋号……看似一把普通的军号,要根据不同情况吹出不同的调子,调子轻重、高低都有所不同。

“最带劲的是冲锋号,高亢激进、气势磅礴,这意味着决战时刻的到来,传递的是狭路相逢勇者胜的亮剑精神。”王长生说。

抗战时期,王福堂就这样吹着冲锋号,经历了一次次战役,浴血奋战,多次负伤。

在血与火的淬炼中,王福堂不断成长。“我没什么了不起的,能活下来就不错了!”他告诉家人,那些在前方牺牲的战友更值得被记住,不能被遗忘。

1948年,王福堂参加了西北战场上极为惨烈的屯子镇战役。战斗中,敌人火力凶猛,形势危急,他与战友们陷入绝境。但他们毫无退缩之意,完成任务后,面对敌人的重重包围,毅然决然抱枪跳崖。几个月之后,他们才找到大部队,一个营也只回去了几十个人。

多年后,王长生看到这一历史片段,眼眶湿润。他难以想象,父亲当年在那样的绝境下,凭借怎样的意志在生与死之间顽强挣扎。

“小时候,父亲偶尔也会给我们讲他的故事。后来看到父亲的《回忆录》,才真切感受到他们那一代人的伟大。”王长生时常感慨,“我们是躺在父亲功劳簿上,过着幸福生活的人,没有他们的付出,就没有我们今天的生活。”

在解放西安的战役中,王福堂所在的部队作为第一支从北门攻入西安的部队,迎来了胜利的曙光。兰州战役时,其所在的50团作为营盘岭的主攻团,付出巨大的伤亡代价。王福堂3次负伤,却从未退缩。

王福堂与战友们以血肉之躯,为解放大西北开辟了道路。他在《回忆录》中写道:“每场战斗,都是生与死的考验。但为了国家解放,为了人民能过上好日子,我们不怕牺牲。”

这字里行间,不仅凝结了王福堂的革命岁月,也成了后辈心中的精神指引。

“能够为人民劳动,便是最大的幸福。”新中国成立后,王福堂的脚步未曾停歇。20世纪50年代初,他参与组建西北空军,默默耕耘,致力于培养空军人才。

1965年,王福堂响应国家号召,投身地方建设,先后参与筹建西北轻工业学院(今陕西科技大学)和西北纺织工学院(今西安工程大学)。

在筹建学校期间,面对物资短缺、人员不足等诸多难题,王福堂勇挑重担,四处奔走协调资源。他对子女经常说的一句话就是:“好好工作,不要把来之不易的工作,随随便便就不当回事,始终要严格要求自己。”在他的影响下,王长生自幼便深知工作的重要性与严肃性,也种下了一生要为国家和人民服务的种子。

王福堂经常教育子女们,要一生清廉、两袖清风,不谋私利、真诚厚道。如此家风,山高水长,前人践行,后人追随。“日常生活中,父亲无形中传递的力量,深深影响着我们。我们也像父亲一样,在自己的工作岗位上兢兢业业、默默奉献。”王长生感慨道。

记忆是有力量的。

如今,每当王长生想念父亲的时候,就会翻开 《回忆录》,细细阅读,每一个字,都仿佛带着父亲的温度,诉说着往昔的故事。他也会不由自主拿起父亲生前用过的军号,走到窗前,用力吹响冲锋号,那号声穿过岁月的长河,在空中久久回荡……

信仰的波光,闪烁在时间的长河。家国、信仰、选择,这些词一直萦绕在这个平凡的家庭。这份刻在骨子里、融入血液里的坚定信念,跨越世纪,光耀如初。