王林征夫妇和大女儿王梅合影。武利芳 摄

人物档案:

王林征,1933年3月11日生,陕西省绥德县四十里铺镇王家石畔村人。1945年1月参加抗日战争,在绥德警备区司令部担任司号员。1946年6月参加解放战争,随西北野战军第二纵队独立四旅14团辗转山西、陕西、青海、新疆等地,曾立一等功1次、二等功3次。1955年3月到天水步兵学校学习。1956年9月加入中国共产党。1957年2月到中国人民解放军第十一步兵预备学校任排长兼教员。1958年4月转业回到绥德,先后在县医院、县武装部、镇工商所等单位工作,1983年8月离休后在家务农。

92个春夏秋冬的人生记忆有多长?太长太长了,长得像一条望不到头的隧道。6月4日,记者见到这位92岁的老兵时,他坐在沙发上,沉默如山。

脑萎缩、听力衰退正在将这位老兵拉入一个寂静的世界,但那身挂满奖章的军装又在提醒我们,老兵的故事很长,老兵的人生很精彩。

翻看老兵写下的日记和回忆录,倾听老兵家人的讲述,我们走近了他,认识了他,记住了他——他就是12岁入伍,参加过抗日战争、解放战争的老兵王林征。

民族危亡

娃娃兵吹响冲锋号

1945年,响应征兵号召,12岁的王林征背起铺盖卷来到绥德警备区司令部参了军。

绥德是陕甘宁边区抗战的桥头堡和大后方,承担着巩固黄河河防、阻止日军西进的任务。因为年纪太小,王林征被分配当了司令部的司号员。过去军队中有一句顺口溜,“司号员鼓鼓嘴,千军万马跑断腿”,军号就是指挥员的“喉舌”。

要熟悉和掌握号谱,离不开大量练习。陕北的冬天滴水成冰、寒风刺骨,王林征在练习吹号时,嘴唇刚贴到冰凉的军号上就被冻住了,拿下来时,一层嘴皮就被生生扯了下来。整个冬天,王林征的嘴唇都在干裂渗血。那时部队物资紧缺,没有棉鞋穿,单布鞋根本扛不住零下几十摄氏度的低温,王林征和战友们的脚被冻得又红又肿,疼痛难忍。

这一年8月15日,日本无条件投降,王林征的军号也吹得愈加嘹亮,他经受住了艰苦环境的考验,也和大家一起享受着抗战胜利的喜悦。

1946年6月解放战争打响,司号员王林征被编入西北野战军第二纵队独立四旅14团上了前线。在青化砭、羊马河、蟠龙镇等战役中,王林征坚守号位,用一声声嘹亮的冲锋号为部队指引着胜利的方向。

战争是残酷的,常有战友牺牲在炮火中。最让王林征痛心的是,1948年4月攻破宝鸡后,饿了几天的战士们正在生火做饭,锅里的面条快煮熟时敌人突然来袭,形势危急,大家不得不饿着肚子拿起枪投入战斗。这一仗,伤亡惨重,许多战士连一顿饱饭都没吃上就永远倒下了。

为使号声传得更远,司号员往往需要站在高处,特别是冲锋时,位置最容易暴露,因此也常是敌人射杀的目标。在一次战斗中,子弹顺着王林征的头皮擦过,留下了一道伤疤,至今还能清楚地看到。

受伤后,王林征落下了一用力吹号就头疼的毛病,于是当起了卫生员,继续随军作战。

1949年2月,王林征所在的第二纵队改称中国人民解放军第二军。9月,中国人民解放军第二军根据战略安排需要翻越祁连山到张掖,斩断敌人西逃新疆之路。祁连山海拔高,终年积雪,气候变化无常,战士们都穿着单衣薄衫。王林征记得当时战士们即使累了也不敢歇息,更不敢蹲下,因为一旦蹲下就起不来了,还有些战士走着走着就倒下了。那次行军,不少战士长眠在了白雪皑皑的祁连山。

卸甲归乡

扎根基层辛勤劳作

1949年10月1日,中华人民共和国成立。和平年代,建设新中国又成了战士们的新使命。王林征跟随中国人民解放军第二军,怀着“到最艰苦的地方去”的信念开赴南疆,开荒种地、发展生产。

1955年3月,王林征被推荐到天水步兵学校系统学习军事知识。他非常珍惜学习机会,在重机枪、轻机枪、手枪、自动枪、步枪训练中都取得了优异成绩。

自1945年1月入伍后,王林征经历了数年的随军转战,烽火硝烟中,早已和家中失去了联系。在天水安顿下来后,他才寄出一封家书。远在绥德的家人接信后得知王林征还活着,安排他的四弟赶到天水探望。兄弟见面,却带来了母亲去世的消息。王林征对母亲的印象还停留在他离家时,母亲倚着家门口那棵老枣树抹眼泪。

“毛巾4条、衬衣3件、单子1个、新布3公尺、线衣1件,这也是不能够完全解决家中的问题,我今后有钱和东西给你们寄回去。”得知家中生活艰难,王林征总会想着把部队发的物资省下来寄给家里。

1958年4月,王林征转业了。这一年,25岁的王林征已经是一名参加过抗日战争、解放战争的老兵了。一次次的生死考验,足以让一个稚气未脱的孩子成长为一名铁骨铮铮、有着坚定信仰的战士。13年的军旅生活,也为他的人生铺就了一层永不凋谢的鲜红底色。

回到绥德后,王林征先后在县医院、县武装部、镇工商所等单位工作,无论什么岗位,他都兢兢业业、踏踏实实。

后来,王林征经人介绍和比自己小9岁的薛翠云结为夫妻,婚后两人共育有4个孩子。孩子多、负担也重,王林征的工资难以为继。“那时候生活很苦,照明用的是麻油灯。给娃娃买一包饼干也很困难,吃大米、白面就更困难了,吃得不好,看见娃娃吃不上,自己伤心流泪。”从回忆录中的寥寥数语,我们能看到一位父亲背负的压力和对孩子深沉的爱。

1983年离休后,50岁的王林征就把全部心思扑在了黄土地上,为一家人的口粮奔忙。大女儿王梅记得那时父亲天不亮就背起背篓上山刨药材,回来时一身汗,放下药材就洗衣服。“父亲干活很利索,从不拖泥带水。”王梅说。

在村里,王林征也是出了名的勤快。王家石畔村当年有两口水井,井里积了脏东西,王林征就会去主动清理。村里的小河发大水冲走了垫脚石,王林征会第一时间搬来石头补上。

安享晚年

沉淀一缕悠远家风

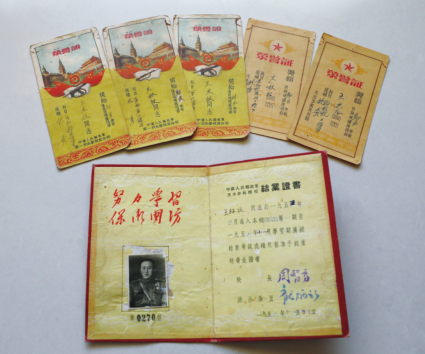

王林征在天水步兵学校学习时的成绩单。武利芳 摄

这个家虽然物质生活贫乏,爱却很丰盈。孩子们依然记得,父亲有一次拿回家一个咸鸭蛋,兄妹四人拿着火柴棍不争不抢挑蛋黄吃的画面;也忘不了晚上煤油灯熄灭后,一家人并排躺在炕上听父亲讲电影情节的场景。

“我们4个从小到大没有红过脸,也没有打过架。”手足情深是一件让王梅很自豪的事儿。

早年间,几个孩子的工作问题是老伴儿薛翠云挂心的大事。大儿子王华按照政策接替父亲在镇工商所工作,薛翠云想让王林征找找关系也给其他孩子安排个工作,但王林征只答复:“靠自个儿!”

王林征的大女儿王梅现在是社区网格员,每个月只有1000多元的收入;二女儿王爱梅在公益性岗位工作;小女儿王晓梅学习最好,通过自己的努力考上了公务员。

“爸爸一生听党话跟党走,从来不想着沾党的光。”王晓梅最明白父亲,“他常说,‘我有一双手,可以不靠任何人’。”

考上公务员后,王晓梅在靖边县大路沟乡 (现为杨米涧镇) 政府工作。20世纪90年代的乡政府没有电,只能喝井水,王晓梅清楚记得吃饭时经常能吃出沙子。在大路沟乡,王晓梅待了十几年。直到2013年,37岁的王晓梅才调到靖边县司法局工作。“干好自己的本职工作,靠自己一步一个脚印走得踏实。”王晓梅说。

走进王林征位于绥德县东丰园小区的家,客厅一面墙上挂满了各个时期的全家福。照片中,王林征穿着那身满是奖章的军装陪伴着儿女成家、孙辈们长大。

多年从军的经历让王林征养成了写日记的习惯。2010年4月,他从村里的窑洞搬到孩子们凑钱给买的县城楼房时,写下了这样一句话,“想不到老了能住这么好的楼房,多么好。”

尽管这只是一套没有电梯的老式单元房,却让年迈的王林征很知足。他常对孩子们说:“当兵的时候,今天过了不知明天会怎样,谁能想到现在过上这么幸福的生活,电灯电话、楼上楼下,不愁吃不愁穿。娃娃们,要好好珍惜呀!”

2021年,王梅把儿子送进了大学,父亲行动逐渐迟缓,她主动承担起了照顾父母的任务。刚一入冬,王梅就把全屋的暖气烧得热热的,等来年天气暖和了才停暖,不让父母受一点儿凉。她每天按时给父母荤素搭配着做饭,牛奶鸡蛋更是不断。在王梅的精心照料下,老两口很少生病。在靖边工作的王晓梅无法陪伴在父母身边尽孝,就时常给父母添置衣服。

“爸爸这辈子吃了很多苦受了很多累,老了要让他好好享享福。”现在,王梅和兄妹们的愿望,是给父亲过百岁生日。

在民族危亡之际走上战场,在和平年代建设家乡,夫妻白头偕老、儿女孝顺、四世同堂,王林征的一生是奉献的一生,也是幸福的一生。