5月12日,完成改扩建工程的西安碑林博物馆面向公众开放。这座“中国最大石质书库”在老馆区基础上增加了一座地上一层、地下两层的北区场馆,展陈面积增加至2.3万平方米,展出文物增加至2000余件。除此之外,新开放的西安碑林博物馆更加注重文物的展示,通过优化展馆照明条件、去除部分碑石玻璃罩,以及“互联网+数字展览”等多种手段,让参观者能够清晰观赏碑石书法细节,进一步领略馆藏文物的无穷魅力。

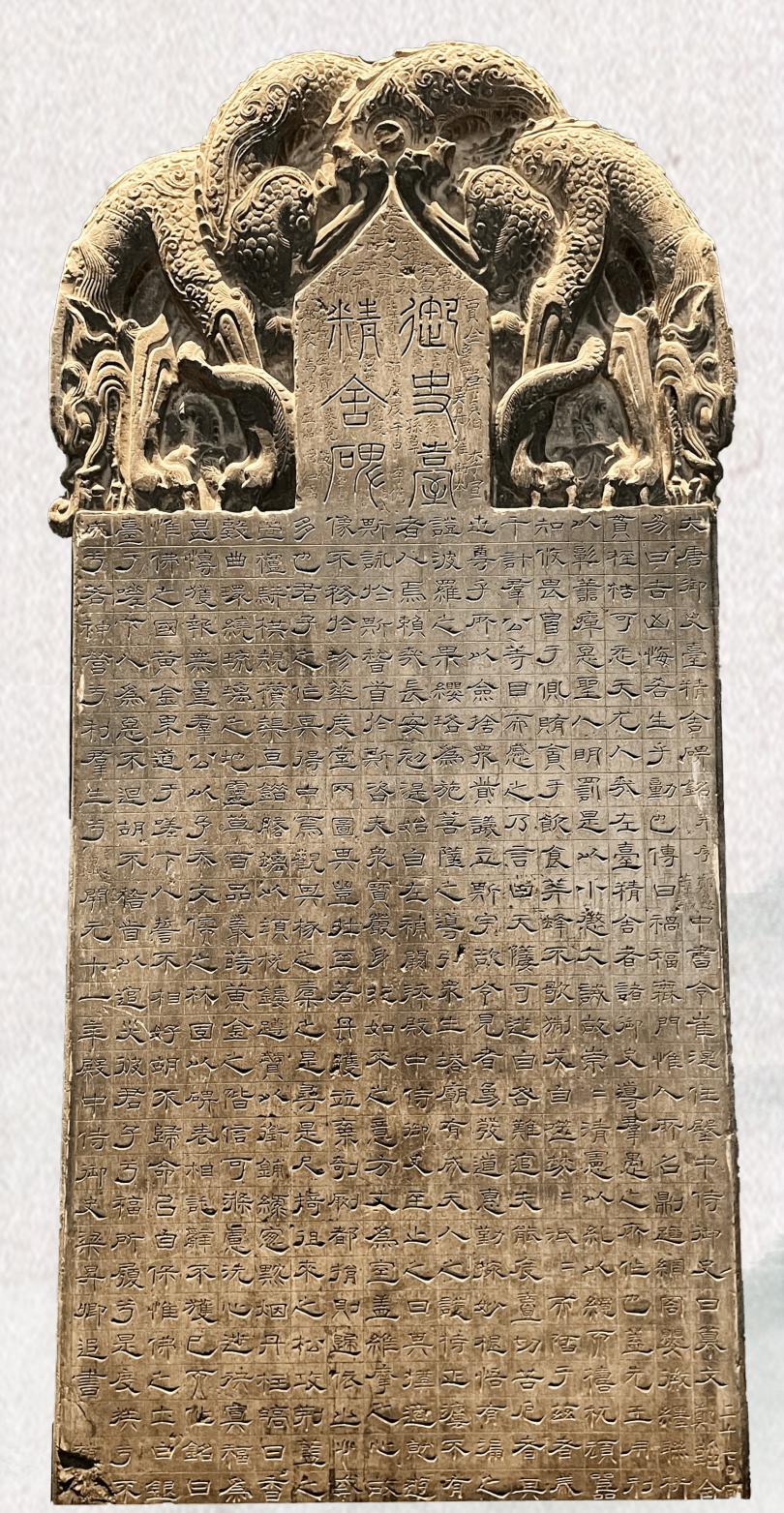

在位于北区场馆地下一层的“汉字·书法·碑林——西安碑林文化历史展”中参观时,一通长方形碑石吸引了记者的注意。此碑刻于唐开元十一年(723年),高145厘米、宽65厘米,螭首方座,碑额刻有“御史台精舍碑”6个篆书大字。

治吏之道

宗法结合、惩教并重

“王维、颜真卿、卢怀慎……这些名字为何会出现在这通石碑之上?”面对记者的疑问,西安碑林博物馆助理馆员、社会教育部特级讲解员杨烨解释道:“这是因为他们都曾担任过御史这一官职。我们面前的御史台精舍碑是件难得的法制史文物,对于研究中国古代监察制度特别是唐代监察制度具有极高的历史价值。”

此碑全称《大唐御史台精舍碑铭并序》,碑文18行,满行30字,隶书。碑文作于刻石前20多年的武则天长安年间,由时任殿中侍御史崔湜撰文,直到唐玄宗时期才由殿中侍御史、隶书名家梁昇卿书写,名匠赵礼刻石。

“御史台是唐代的监察机构,具有依据刑法典章来弹劾纠举百官犯罪的职能,精舍指的是佛堂。在御史台监狱旁修建佛堂,是武则天时期出现的创新举措。”杨烨说,这一举措旨在依靠佛教的感化力,使有罪的官员能持心向善、改邪归正,以求度尽苦厄、归命自保。

唐代主张德礼为政教之本、刑罚为政教之用,即治理国家和社会要把德礼教化与法律惩罚结合起来,德礼教化为根本,法律惩罚是辅助。在这一基础上,又创新将宗教教化与法律惩罚相结合,形成惩教并重的治吏理念,御史台精舍碑的设立便是最有力的证明。而在御史台监狱旁修建佛堂,足见佛教思想对当时人们影响之深。

御史台精舍碑的碑文由两部分组成:第一部分是序文,叙述了御史台监狱旁修建佛教精舍的原因、经过,精舍的建筑结构和形貌,以及罪犯谋求解脱的途径;第二部分则是崔湜为精舍所作的碑铭。此外,御史台精舍碑的碑阴、碑额及两侧刻有担任过御史的700余人的姓名,其中重复者多处,比如颜真卿的名字就有两处。

而实际上,颜真卿曾4次担任过御史,分别是天宝五年(746年)至天宝八年(749年)间,两任监察御史;天宝八年(749年)、天宝九年(750年),又两任殿中侍御史。

“文武双全,横扫燕赵建奇功;人如其字,刚正威武有气节。”颜真卿不仅书法浑厚大度、苍劲饱满,还以刚烈忠直的气节名留青史。唐开元二十二年(734年),26岁的颜真卿以进士甲科及第,步入仕途。他为官清廉正直,任监察御史期间,奉命巡查河东、陇州等地。巡至五原时,当地有冤狱久拖不决,颜真卿到后立刻审明冤案。当时五原久旱无雨,冤案了结后天降大雨,当地人称之为“御史雨”。

后来,因得罪权臣杨国忠,颜真卿被贬为平原太守。安史之乱时,颜真卿率河北义军对抗叛军,一度光复河北。兴元元年(784年),他被派遣晓谕叛将李希烈,凛然拒贼,终被缢杀。颜真卿遇害后,三军将士皆为之痛哭,后追赠司徒,谥号“文忠”。

作为唐代御史中的代表人物,颜真卿以“铁骨铮铮”的御史风范,将清正廉明的为官准则与临难不苟的凛然气节熔铸于一身,这种精神力量跨越千年光阴,至今仍熠熠生辉。

完备制度

整肃纲纪、察举百官

中国古代的监察制度源远流长,主要有御史制度和谏官制度。其中,御史制度发源于秦汉、定型于隋唐、完善于明清,历史悠久,对现代影响深远。想要真正解开隐藏在御史台精舍碑上的“廉政密码”,还需从唐代监察制度中进一步寻找答案。

汉代时期,监察权主要由副宰相御史大夫来行使,内外百官和王室宫廷均在监察范围。而到唐代,监察权从相权中独立出来,范围也只涉及地方,看似有所缩小,但其约束皇权、督查百官的权力制约思想内核并未改变。

唐代的帝王历来重视官吏清廉。唐太宗就曾派李靖等13名黜陟大使巡察全国、考察吏治。唐初,监察御史仍按汉代《六条问事》进行纠弹。武则天时期,尚书侍郎韦方质奉旨修订监察州县的四十八法,实行10年后,因其繁琐难以执行而中止。唐玄宗年间,唐朝进入了鼎盛时期,监察制度也得到空前发展。

这一时期,御史台发展出殿院、台院、察院。御史台长官为御史大夫,其职责主要是“掌以刑法典章纠正百官之罪恶”;台院设侍御史6人,主要负责纠举百官、审理案件、入阁承诏、推荐及弹劾官员等事务;殿院设殿中侍御史9人,主要负责监察殿廷之内百官的活动,以维护朝廷礼仪秩序;察院设监察御史15人,职责是分察百官、巡按州县。可见,唐代的御史台已是一个层次清楚、职责明确、权限严格的完整机构。

纵观整个唐代,御史台名称虽屡有变动,但其机构却基本保持不变,具有相对的完整性和系统性。即便是在唐后期权臣当道、宦官专权、藩镇割据的恶劣政治环境中,也有御史敢挺身而出,足见御史台在唐代近300年历史中的重要作用。

权相元载被弹劾倒台就是典型案例之一。元载家贫,但自幼嗜学,饱读诗书。天宝初年,他考中进士,从此跻身官场,一步步成为宰相。唐代宗即位后,元载因先后帮助皇帝铲除李辅国和鱼朝恩两个权宦有功,深得代宗器重。自此,他愈发志得意满,独揽朝政、排除异己,专权跋扈、贪腐纳贿。他在京城和地方要司遍插亲信,各地官员想要升迁,都不得不向他的儿子、亲信赠送厚礼,元载以此积累大量财富,过着骄奢淫逸的生活。对于元载的行为,代宗深以为忧,多次对他进行劝诫,希望他有所收敛,但均被无视。最终,代宗忍无可忍,下定决心将其铲除。

在弹劾元载的过程中,华原县令顾繇和成都司录李少良先后实名举报,但都以失败告终。特别是李少良等人被元载陷害杖杀后,朝堂上下一度不敢公开非议元载。最终,代宗提拔了浙西观察使李栖筠入朝为御史大夫。李栖筠为人刚直、不屈服于权势,在担任御史大夫前,就曾上奏弹劾过元载党羽。在他的努力下,大历八年五月,元载党羽、吏部侍郎徐浩、薛邕被贬。大历十一年二月,李栖筠因病去世,查办元载的最终任务尚未完成,御史大夫由李涵继任。

在平定河北三镇后,代宗开始秘密商议解决元载一事。大历十二年三月的一天,元载及其党羽在未察觉的情况下被一网打尽。元载被逮捕的第二天,皇帝就下达了“诛元载敕”。在扳倒元载的过程中,御史台官员始终是皇帝的得力助手,体现了御史台具有防治腐败的重要功能。

古今对照

去粗取精、汲取智慧

有研究表明,唐代的大案要案不仅都是御史台处置的,也多是御史台发现的。对于当时的大多数官员,御史台的威力足以解决问题,但在面对元载这种权倾朝野的奸臣时,御史台的功能一定程度上受到了制约。元载一案,如果不是代宗下定决心,御史台很难独立完成。

尽管唐代监察制度存在一定的历史局限性,但在当时,它对维护统治秩序、净化官场风气、维护民众利益等都起到了重要作用。

唐代御史在行使监察权时,一方面能够做到不避权贵,曾经在数次战斗危险中保护过李世民性命的左卫将军丘行恭。唐初名臣房玄龄、温彦博、李靖,武则天时期内宠张易之、张昌宗,唐玄宗时期的京兆尹崔日知、奸相李林甫都曾被御史弹劾;另一方面严格遵循法律,依法弹劾,唐代的弹劾案件大多是因官员违反法律典章和道德礼制而引起的,如受贿、坐赃、擅自征赋、擅用公钱等。此外,唐代御史关心民瘼,查办案件时能聚焦民生疾苦,比如官员韦机为投高宗所好,违规扩大陵寝建造范围和提高品级,被侍御史狄仁杰弹劾,最后被处以“免官”;唐高宗时期的梁州都督蒋王恽则因“奢侈扰民”被御史弹劾;韩愈担任监察御史时曾以隐瞒关中旱灾、盘剥灾民而弹劾京兆尹李实……这些事例都彰显了御史维护百姓利益的履职初衷。

唐代御史中,不乏忠于职守、刚正不屈的有识之士,他们以秉公办事、为民请命的良知和敢于抗争、不畏权贵的气节书写了一段段清廉佳话,是当今党员干部特别是纪检监察干部学习的榜样。

驻足在御史台精舍碑前,细细品读千年前碑文,古老的制度跨越时空,依然启迪着今人。

纪检监察干部是党的忠诚卫士,不仅要以身作则、率先垂范,筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,做廉洁自律的典范,更要忠于职守、秉公执纪,当好党纪的自觉尊崇者、坚定执行者、忠实捍卫者。

今天的西安碑林博物馆内,镌刻于碑石上的“廉政密码”,历经千载光阴洗礼,依然有力地叩问着来访者的信念与气节,警醒着广大为官者正己修身、廉洁从政。