人物档案:

王连山,1926年农历二月出生于山西省晋城市沁水县。1945年2月加入八路军,后又参加了解放战争、抗美援朝战争,曾荣获集体二等功1次、三等功2次。1947年加入中国共产党。1956年转业至西北电力建设局工作,1986年离休,现居住在西安市新城区西北电建社区。

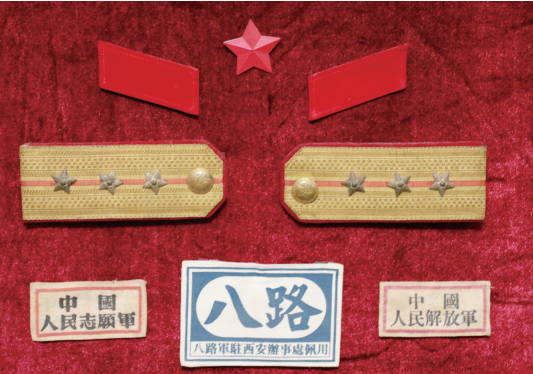

泛黄的军装照、中国人民志愿军胸章、正连级上尉军衔肩章、“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章、“光荣在党50年”纪念章、一个皮质军用挎包、从黑白到彩色的家庭合影……每个去过王连山家的人,都会忍不住在客厅的一面墙前驻足,细看挂在墙上的时光印记。

这面墙上,有戎马生涯,也有烟火温情。八一建军节前夕,在西安市新城区西北电建社区的一间简朴的客厅里,老兵王连山坐在轮椅上,4个儿女围在他身边,回忆起父亲的革命生涯,也回忆起父亲的正直与纯粹。

一心想着去当兵

1926年“龙抬头”这天,王连山出生在山西省晋城市沁水县的一个小山村。王连生出生后不久,父亲就去世了,母亲独自抚养他长大。

参加革命前,王连山是当地儿童团的一员,就像电影《鸡毛信》中的海娃一样,10多岁的王连山承担着为八路军传递消息的重任。

有一次,王连山接到任务,要送一封插着3根鸡毛的特急信件。山区狼多,王连山就拿着一根皮鞭,边走边抽打出响声震慑可能出现的狼。等信送到,他的胳膊都抬不起来了。

沁水县地处抗日前线,长期遭受日军频繁的扫荡。19岁那年,王连山家的牛被日军抢走,他也挨了几枪托。气不过的王连山就想去当兵打鬼子,为自己也为受日军残害的乡亲们报仇。1945年开春,作为家中独子的王连山报名参加了当地的士敏独立团,成为一名八路军战士。

那时部队装备虽然很差,但战士们满怀保家卫国的赤诚与舍生忘死的斗志。王连山所在的班只有一支土枪,他和战友们就自制手榴弹、地雷去炸日军的碉堡。

这一年8月15日,日本宣布无条件投降,抗日战争胜利了。虽然因为前几年的一次突发脑梗让王连山的思维不再敏捷,他已无法向我们讲述当时的心情,但他的女儿王志芳告诉我们,父亲看抗战剧和阅兵式的时候最高兴。

解放战争打响后,王连山先后参加了上党战役、临汾战役、太原战役、扶眉战役等多场大仗硬仗。

1951年,拥有丰富作战经验的王连山又奔赴朝鲜战场。在金城战役中他任连指导员,连队的任务是保障作战部队后勤供应,他带领连队在美军的轰炸中,靠着人挑肩扛马驮,为坚守阵地的战士们输送弹药、器材、粮食和药品。这支连队,后被授予“钢铁运输连”荣誉称号。

近10年的战场拼杀,王连山浑身是伤。他的右胳膊曾被子弹打穿,但他为了扛枪拒绝做截肢手术,这条胳膊至今无法完全抬起。弹片曾击伤他的左耳,导致听力受损,耳道也经常发炎流脓,做CT时还能清晰看到残留在后脑枕部的弹片。

“打仗您害怕不?”小儿子王志伟曾问父亲。“怕什么怕,一个炕头睡的人扭脸被打死了,我要给他报仇……”王连山的回答很坚定。

1956年部队缩编,王连山和战友们响应支援大西北的号召纷纷转业,王连山来到位于西安的西北电力建设局工作。王志伟小时候见到父亲和老战友聚会,酒到深处情到浓时总会抱头痛哭,“那种枪林弹雨中结下的生死情谊是我们这代人理解不了的。”

不讲人情讲原则

放下了枪,脱下了军装,但有一些东西永远刻在了王连山的骨子里。那便是战场磨砺出的简朴、正直与纯粹。

1958年中央号召干部的家属要下放,为国家减轻负担。王连山的妻子刘玉兰本来是西北电力建设局的一名电焊工,但他动员妻子放弃了这份收入稳定的正式工作。家里孩子多、负担重,王连山一个人的工资养家捉襟见肘,他一狠心把烟戒了。

虽然家安在了西安,王连山却要跟着工程跑,经常几个月不在家,照顾孩子的重担就落在了刘玉兰身上。孩子们都在长身体,吃得多,刘玉兰就带着一家人糊火柴盒,糊100个火柴盒能赚6毛钱,家里的精米白面也被她换成了粗杂粮。

“文革”后期,王连山当了西北电力建设局知青办主任,负责全单位的知识青年上山下乡工作,这在当时是一个“关键岗位”。王连山是伤残军人,按照政策,他的孩子可以有一个留在城里。1975年,王连山的大儿子王志军高中毕业,本想着留在城里工作,但王连山的态度很强硬,“你不下去,我的工作怎么做?”王志军只好背上铺盖卷去了咸阳的韩家湾公社。

也有人提着酒来找王连山,希望他能“通融”一下,让自己的孩子留在城里。但王连山不吃这一套,“只要符合政策,就肯定帮你办留城;不符合政策,说啥都不行。这酒你提回去,要不然我就送到局党委办公室。”

正是因为他出了名的铁面无私、坚守原则,组织又把他安排到了纪委书记的岗位上。离休后,他又担任了离退休办公室党小组组长,负责收党费。每逢收党费的日子,他就挨家挨户上门去收。

“父亲这一生,把仗打了,也把很多苦和难的工作干了。”二儿子王志斌最佩服父亲的,就是他身上那股黑就是黑、白就是白的较真劲儿。

王连山也有自己的浪漫与坚持。每逢国庆节,他都会在家门口挂一面鲜艳的五星红旗,要是生病住院,就让家人把国旗带到病房挂在自己的病床旁。那一抹鲜红,也成了孩子们心中最滚烫的印记。

手握“戒尺”传风骨

国旗下长大的孩子是幸福的,因为父亲已经把最纯粹的信仰与最硬的骨气刻入他们的心中。当然,这份成长的“礼物”也夹杂着委屈和苦涩。

在王志军下乡第二年,公社有一个招工名额。公社书记和王连山是老熟人,想把这个名额给王志军,但王连山说:“其他人都没走,不许他先走。”

到了第三年,王志军才等来一场招工考试,考进了西北电力建设局。“要是那年父亲打个招呼,我就可以回到西安,还有可能进机关工作,但是他一句话都没有说。”王志军说。

对于父亲,王志军是埋怨过的。他被分到了位于咸阳的分公司,干的是最累最危险的管道工,经常要爬上几十米的高空作业。

“当时全国工人每月粮食定量按劳动强度分级,最高是50斤一个月,我当时能领48斤,排第二。”王志军苦笑道。

因为技术过硬又肯吃苦,王志军很快成了公司业务骨干,但他还是一心想回到西安,也没有心思找对象。他的师傅看在眼里,开导他说:“你现在干得很好,公司不会平白无故放你走,除非你偷奸耍滑,让人戳着脊梁骨赶你走,或者你父亲给领导打招呼把你调走。你父亲正直了一辈子,你忍心看他快离休了为了你去走后门拉关系吗?”

这番话掏心掏肺,像一阵清风吹散了压在王志军心里的愁云。“是呀,我不能让父亲为难,踏实干吧。”后来,王志军边工作边学习,考上了西安电力学校,成长为一名高级工程师。

多年来,王连山手中一直握着一把“戒尺”,他怕孩子们对工作懈怠、举止逾矩。

有一年,王志军休假在家,公司需要人手去蒲城支援一个线路建设项目。当时正值酷暑,没人愿意接这个活儿,调令直接发到了王志军家。王志军刚说了句“不想去”,王连山劈头盖脸就是一顿骂,撵着儿子当天就去了工地。这次任务,王志军在蒲城工地上整整坚守了两个月,“我晒得黢黑,头发快长到肩膀了,家人看到我都没敢认。”

王志军所在的公司在全国各地建电厂,他就跟着项目到处跑。有一次王志军抽空回到西安看望父亲,随后公司派车来西安接他到工地。父亲看公车开到了家门口,生气地说:“车是公家的,不是你的。”

也正是得益于父亲的严格要求和自己的严于律己,王志军每一步都走得很踏实,也很硬气。他曾在一次党员干部民主评议会上底气十足地说:“进公司这么多年,我从没有因为私事找过领导。”

也许在这一刻,王志军才更理解父亲,理解他“不近人情”正是为了追求那一份坦荡与磊落。

2017年,王志军结束了40多年的东奔西走,退休回到了父亲身边。优秀党员、先进生产者……那些年,王志军获得了不少荣誉。“我凭本事吃饭,没给父亲丢人。”王志军骄傲地说,“弟弟妹妹们也和我一样,没沾父亲一点光,但我们都活得清清白白、堂堂正正。”

今年“龙抬头”这天,王连山99岁了,按照“做九不做十”的习俗,西安市新城区长乐西路街道退役军人服务站联合西北电建社区为他庆祝了百岁生日。在这个简单温馨的生日会上,身穿军装的王连山被鲜花簇拥,军礼敬了一个又一个。

他是祖国光荣的抗战老兵,也是儿女们可敬可爱的父亲,王连山的一生,纯粹而幸福。

王连山全家福。武利芳 摄